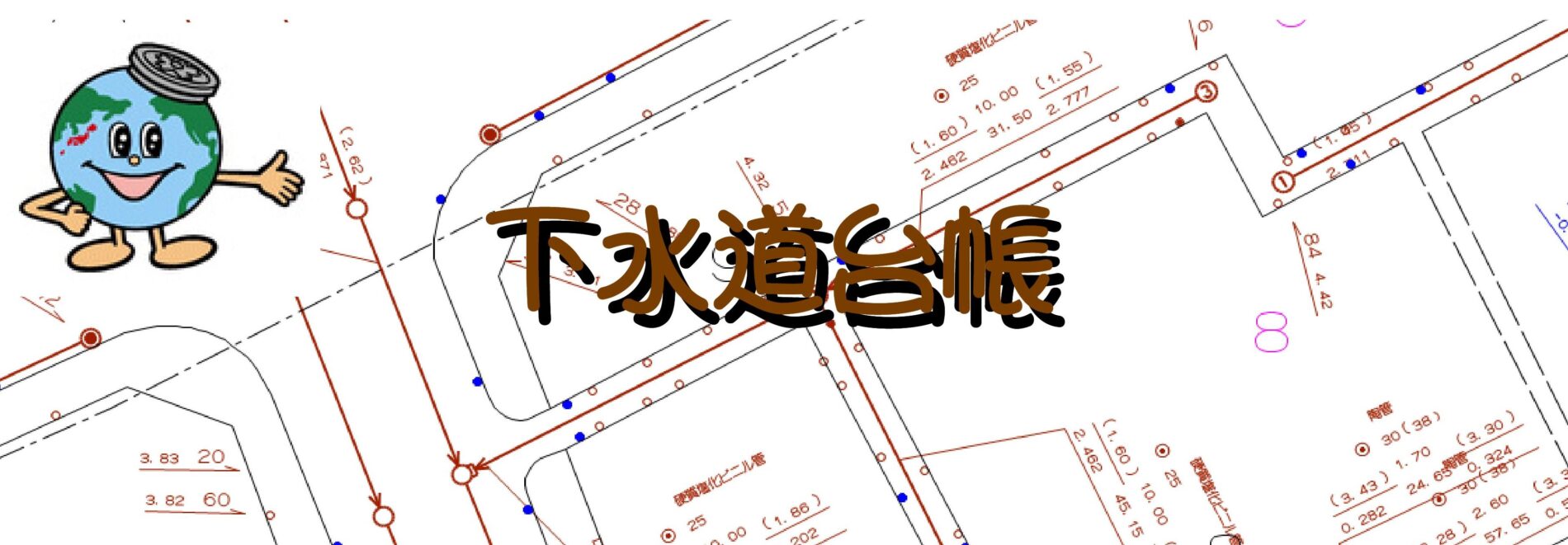

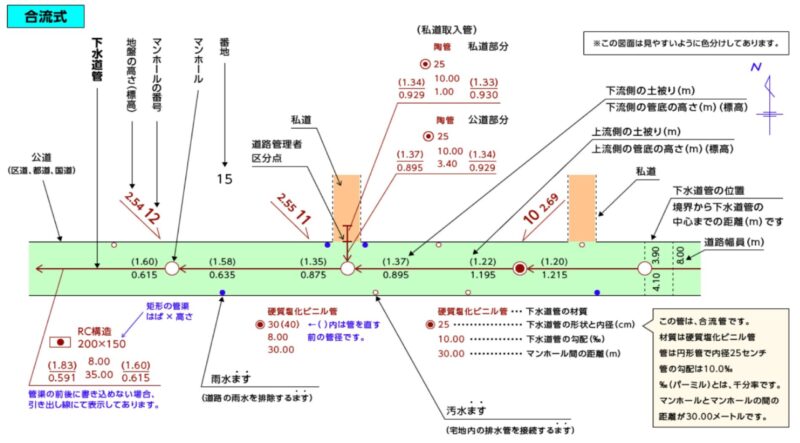

今回は下水道工事で非常に大切な下水道台帳の見方を説明するよ!

下水道台帳画面

スマホの方、見にくくてごめんなさい。

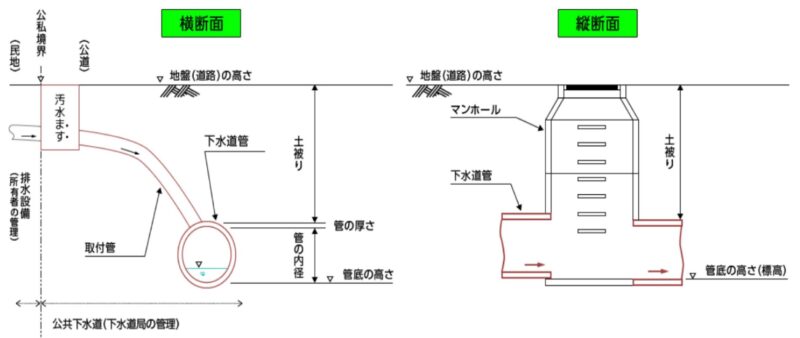

下水道台帳画面の説明図です。

・土被り・・・地上から下水道管までの深さ

・管底の高さ・・・下水道管は人孔(マンホール)につながっていますが、管の下側の高さのことを いいます。下水道管は管の内側の底の高さを基準に考えます。逆に土被りは管の上側になります。

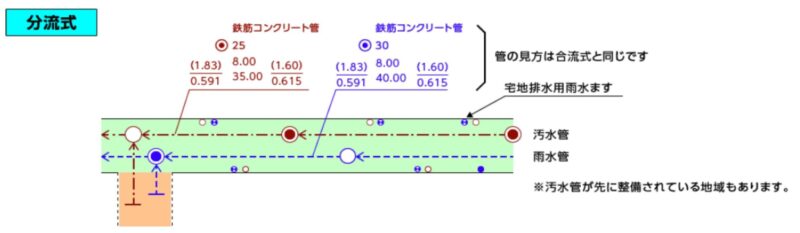

雨水と汚水が一緒になっているのが「合流式」、別々になっているが「分流式」といいます。

下水道管の埋設状況

- 地盤の高さと管底(かんてい)の高さは、標高で東京湾平均海面(T.P.)からの高さです。

- 取付管(とりつけかん)は、ますと下水道管をつないでいる管です。

(通常、汚水ますの取付管は内径15cm、雨水ますの取付管は内径20cmです。)

各家庭のトイレや流しからの排水は「汚水ます」を通り道路の下の「下水管」に流れています。

「マンホール(人孔:じんこう)」は数十メートル間隔で設置されております。下水管がつながっているのは前後ばかりではなく、横からもつながっていたり、深さや大きさなどもいろいろです。

マンホールは「人孔」と呼ばれるくらいですから、そこに人が入り、下水道管の点検や補修などを行う下水道設備になります。

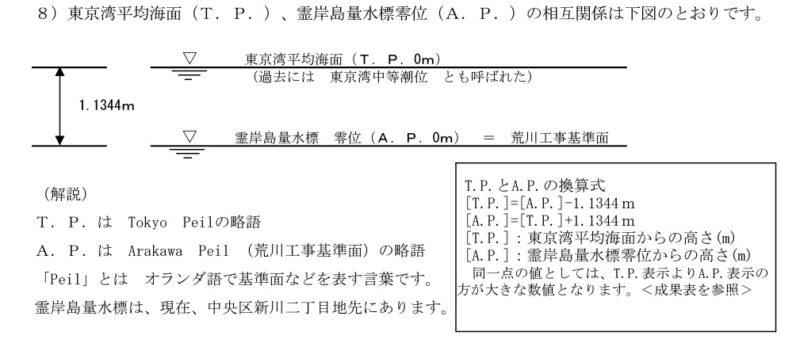

東京都の高さの基準(T.P.とA.P. 変換方法)

東京都で工事をする場合、建設局は「A.P.」、下水道局は「T.P.」を基準にしています。その他の局はどちらを使っているか確認が必要です。

下水道局で使用するT.P.を導き出すのに、建設局のA.P.を使用する場合があります。最後に変換の仕方を示しております。

T.P.

T.P.とは「TokyoPeil」の頭文字で東京湾平均海面と言います。

陸地の標高(海抜)の基準で永田町に設置された日本水準原点はTP24.4140mに位置しています。

A.P.

A.P.とは「ArakawaPeil」の略で荒川基準水面のことを言います。

隅田川(当時の荒川)の河口近く霊岸島にあった量水標の零位を基準としたもので、TP 0m=AP+1.1344m となります。

T.PとA.Pを変換することも多々ありますが、ややこしくてこんがらがります。

T.P.とA.P.の変換

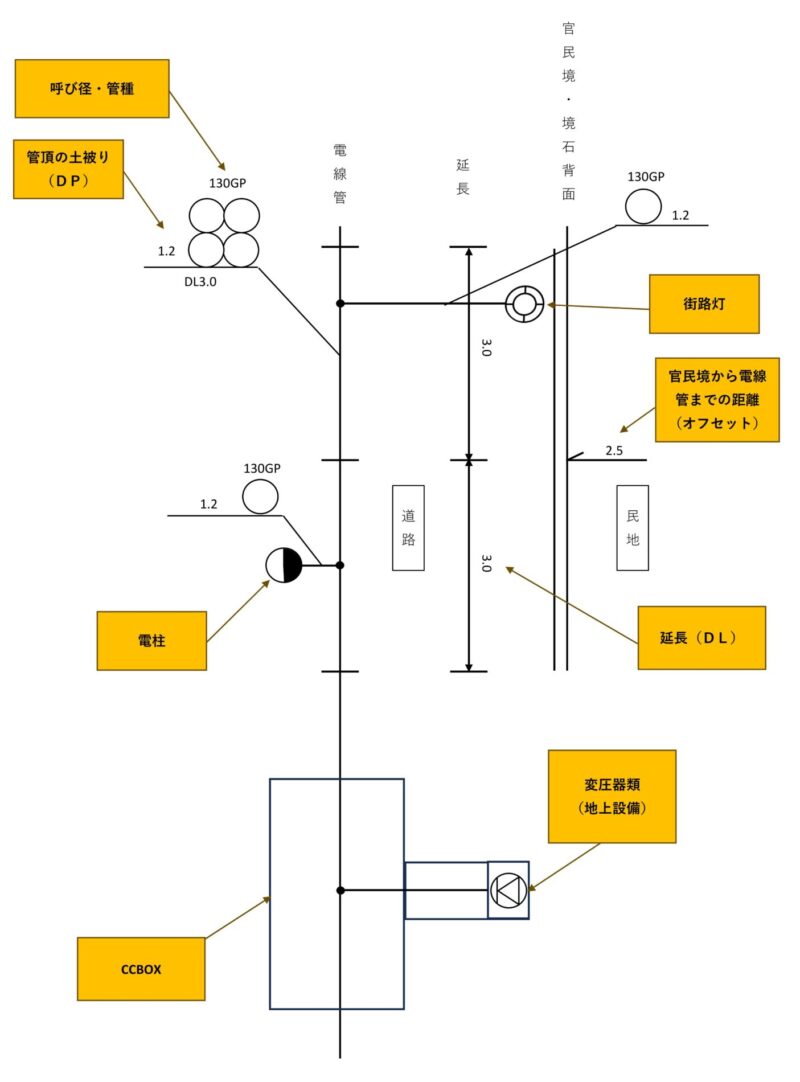

東京電力の図面の見方

東京電力の図面例です。

右側の民地前の歩道に電線共同溝が入っている設定です。

電線共同溝には電気以外にNTT(光ケーブル)・ケーブルテレビ・KDDIなどが入っている場合があります。

そのような場合は十数条になる場合があります。

左上の、〇の管が2条2段で重なってるのは断面図となり、その数だけ管があるという事で、この場合「1.2」という数字は、一番上の管からGLまで「1.2m」と意味になります(DP:土被り=1.2)。

この東電の図面を見る場合に注意したいのは

・自社が施工する管と電気管との離隔

・街灯、電信柱、CCBOXなどから取り出している管と自社が施工する管などが交差しているか、また、その離隔

でしょうか。

取り出し管(本線から分岐している管)については、道路拡幅などで元民地などの場合、民地の埋設のままの可能性があります。

「1.2m」と信じて施工すると、実際は「0.2m」しかなかったケースが多々ありますので注意しましょう。

歩道部は特に注意して施工したいと思います。

電力管との自社施工の管との離隔について、縦断方向は「0.3m」以上、交差方向の離隔は「0.15m」以上というような基準があります。

電力会社の担当者によりますが、協議の際に基準以下だと施工を認めないという事もあります。

その場合は電力管の「切り回し」が必要になる場合があります。

「切り回し」はできれば避けたいことですが、相手が水道、ガス、NTTにもありえる事だと覚えておきましょう。

切り回しに数か月かかる事になりますので、工期延伸になるでしょう。

他企業管の種類

ここでは他企業管の種類を説明します。

東京ガス、NTT、電気、下水道、水道とそれぞれ詳細はありますが、代表的なものを一覧にしています。

| 他企業 | 略称(一例) | 管種 | 備考 |

| 東京 ガス | FC | 鋳鉄管 | |

| PE | ポリエチレン管 | ||

| K | 鋼管 | MB:中圧 HP:高圧 | |

| SGP | 配管用炭素鋼鋼管 | 黒管 白管(亜鉛メッキ管) | |

| NTT | VP | 塩ビ管 | VUより肉厚 グレー色 |

| 東電 | SVP ECVP | 塩ビ管 | SVP:オレンジ色 ECVP:グレー色 |

| FP | 波付硬質ポリエチレン管 | ジャバラ管:黒色 | |

| 下水道 | VU | 塩ビ管 | グレー色 |

| HP | ヒューム管 | 遠心力鉄筋コンクリート管:白色 | |

| 水道 | GX | 耐震型ダクタイル鉄管 GENEX | GX形(主流)グレー色 ※ダクタイル鉄管→FCD・DCIP・DIP |

| NS | 耐震型ダクタイル鉄管 NextGeneration | NS形 黒色 |

水道管を布設する場合、ガス管と深さ・位置が結構かぶります。

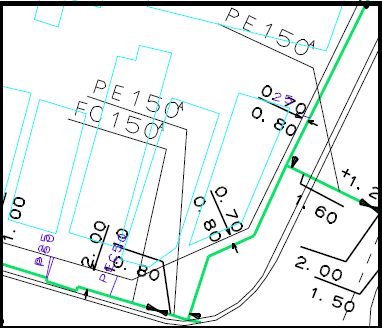

>>ガス管図面の旗揚げにある上下の数字

上 → オフセット(官民境からの距離)

下 → 土被り(DP)

NTTの図面も結構わかりにくいですが、下水道の図面はもっとわかりにくいです。

下水道図面は慣れるまで、しばらく時間がかかります(水道も同じかな?水道は情報量が多すぎる💧)

まとめ

下水道台帳・・・最初はわけがわからないと思います。

そもそも役所からもらう図面が非常にわかりにくい!

基本は設計図面通りに施工しますが、下水道台帳で高さや勾配を確認したりします。下水道台帳の数字は当てにならない事があるので、現地測量をして確認することもあります。

ほとんどの下水道管は「自然流下方式」といって、自然に汚水が流れていくものです。1mに3ミリ(3‰:パーミル)くらいで下水道管を傾けて設置していきます。

中には水道管と同じくポンプで圧力をかけて汚水を流しているものもあります(圧送管)。

私が道路工事を担当した文京区の都道の雨水マスを下水道管(合流式)につなげるときに、下水道台帳を確認しましたが、片側2車線のところに5本くらいの大小様々な下水道管があり、数の多さに驚きました。さすが都心の古い地域といった感じです。

先日江東区で補修した下水道管(分流式)も深さが6mありました。江東区のような水場では掘って布設することが難しいので、推進といってトンネルを掘って下水道管を設置していくものもあります。

下水道工事の知識のお役に立てれば幸いです。ではまた!

東京都下水道局リンク

下水道スキルアップの本

下水道第3種技術検定試験 必携過去問 2022-2023年版: 最新過去問8年分を完全収録 分野別+年度別で総仕上げに最適